Par Hope & ChaDia

Lorsque Pascal Lottaz, sur sa chaîne Neutrality Studies, expliquait avec précision comment la Chine venait d’asséner un coup stratégique aux États-Unis en restreignant les exportations d’éléments de terres rares, il ne décrivait pas un simple épisode de la « guerre commerciale ». Il exposait le basculement du monde unipolaire vers une ère d’asphyxie industrielle américaine. Car en privant Washington de l’accès libre à la base matérielle de son complexe militaro-industriel, Pékin ne joue plus dans la catégorie économique : elle attaque le cœur de la puissance de feu américaine.

Dans le même temps, et presque silencieusement, une offensive diplomatique et médiatique s’est déclenchée en Afrique : pression sur Abuja, tentative d’intermédiation entre Alger et Rabat, et activisme américain autour de la dernière résolution de l’ONU sur le Sahara occidental.

Ces fronts dispersés dessinent un seul et même axe : la recherche fébrile par Washington d’un relais africain à son effondrement industriel asiatique.

1. De la guerre industrielle à la guerre géologique

Lottaz l’a démontré : la Chine contrôle environ 70 % de l’extraction mondiale des terres rares, 90 % de leur séparation, et 93 % de la fabrication d’aimants. En imposant un régime de licences pour les produits à double usage – civil et militaire – Pékin a, pour la première fois, directement restreint la capacité des États-Unis à produire des armes.

Les réacteurs de chasse F-35, les sous-marins Virginia, les bombes JDAM, les radars et les drones Predator : tout dépend de ces composants magnétiques désormais sous verrou chinois.

L’Amérique découvre qu’elle ne peut plus fabriquer la guerre à volonté.

Dans son analyse, Lottaz souligne que Washington est pris à son propre piège : après avoir utilisé pendant des décennies les sanctions, embargos et règles extraterritoriales pour étrangler les autres, elle devient à son tour prisonnière d’un réseau d’interdépendances qu’elle ne maîtrise plus.

D’où la nécessité, pour les stratèges américains, de rouvrir à toute vitesse d’autres voies d’approvisionnement : l’Amérique latine, l’Arctique, mais surtout l’Afrique, terre à la fois de minerais critiques et de vulnérabilités politiques exploitables.

(4) Défaite choc des États-Unis et terres rares chinoises – YouTube

2. Sahara occidental : Washington échoue à imposer son récit

La tentative américaine d’entériner à l’ONU le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental s’inscrit dans cette quête de contrôle indirect des routes minières et énergétiques.

Le texte final, pourtant, fut un échec diplomatique cinglant.

Comme je l’ai rappelé dans « Le Maroc n’a pas gagné à l’ONU », la version adoptée a supprimé toute référence au plan marocain comme “seule base crédible”.

Sous la pression de la Russie, de la Chine, du Guyana, du Mozambique et de l’Algérie, la formulation finale réaffirme le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, principe fondateur du droit international.

Le symbole est fort : le Maroc, soutenu par Washington, croyait verrouiller le dossier ; il n’a obtenu qu’un statu quo. Et derrière ce revers, c’est l’influence américaine elle-même qui s’effrite.

Car le projet réel n’était pas seulement politique : il visait aussi à sécuriser un couloir atlantique – de Dakhla au Sahel – pouvant servir de voie alternative d’exportation pour les métaux rares africains.

L’échec onusien ferme pour l’instant cette porte, et expose Washington à un vide stratégique qu’il tente de combler ailleurs.

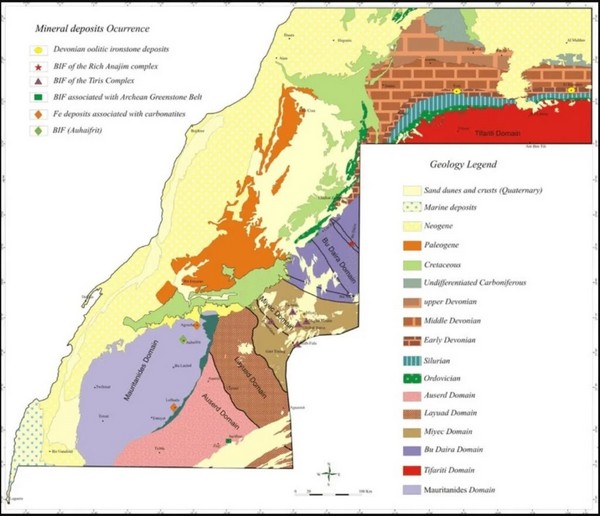

Ressources stratégiques dans la région Sahara-occidentale

• Selon ONHYM, des gisements de terres rares et de matériaux à usage militaire ou double-usage ont été identifiés à proximité de Dakhla (zone sud du Sahara occidental). mining.onhym.com+1

• Le rapport de l’USGS note que dans la zone « Morocco & Western Sahara », plusieurs études d’exploration sont en cours dans le bassin sud-occidental, ce qui confirme l’intérêt stratégique croissant pour cette zone. pubs.usgs.gov

• Le rapport du Transnational Institute détaille comment la course mondiale aux « minerais critiques » transforme des territoires comme le Sahara occidental en champs de bataille géopolitique entre grandes puissances (Chine/EU/États-Unis). Transnational Institute

Implication géopolitique : Ces ressources renforcent l’hypothèse que la pression diplomatique et militaire autour du Sahara occidental est moins une question strictement politique qu’un enjeu minier et stratégique — ce qui rejoint directement l’analyse de Pascal Lottaz sur les terres rares et la production d’armement.

3. Nigeria : prétexte moral, enjeu géologique

Quelques jours à peine après la résolution sur le Sahara, Donald Trump, redevenu figure dominante du Parti républicain, a accusé le Nigeria de « persécuter les chrétiens », assortissant ses déclarations d’une menace directe.

Les commentateurs y ont vu un épisode électoral. Mais dans la lecture de Neutrality Studies, c’est davantage : le signal d’une offensive coercitive contre le plus grand producteur africain de gaz et un futur pivot minéral.

Le Nigeria vient d’opter pour le gazoduc transsaharien via l’Algérie, écartant ainsi le projet Nigeria–Maroc que soutenaient Washington et Tel-Aviv.

Cette décision a été vécue comme un camouflet dans les cercles américains : elle renforce l’axe algérien, relie Abuja à Alger et à l’Europe du Sud, et marginalise le Maroc, partenaire clé de la stratégie israélo-américaine au Maghreb.

La soudaine “préoccupation humanitaire” de Trump n’est donc qu’un masque.

Derrière le discours religieux se cache une logique de chantage géopolitique, visant à réinsérer le Nigeria dans le giron occidental avant qu’il ne bascule vers un alignement sino-russe.

L’Amérique parle de foi ; la Chine parle de minerais. Et au centre, l’Afrique choisit la souveraineté.

4. L’intermédiation impossible : Witkoff et la “paix utile”

L’arrivée de Steve Witkoff comme émissaire de Washington pour « la paix entre l’Algérie et le Maroc » parachève le tableau.

Son profil — promoteur immobilier new-yorkais, mécène pro-israélien, proche de Trump — révèle que cette mission n’est pas diplomatique : elle est idéologique et utilitaire.

Comme je l’expliquais dans « Offrez votre “deal de paix” là où il y a guerre », parler de paix entre deux pays qui ne se combattent pas n’a pas de sens : c’est un prétexte pour ramener Alger dans une architecture régionale de normalisation sous parapluie américain.

L’Algérie est perçue comme le verrou géopolitique qui empêche la jonction entre le corridor israélo-marocain et la bande atlantique africaine.

En “offrant la paix”, Washington cherche à désactiver le dernier acteur souverain du Maghreb et à ouvrir la voie à une exploitation économique et minérale dépolitisée — c’est-à-dire contrôlée.

5. Une guerre des ressources qui se déplace

Si l’on relie ces trois épisodes — la défaite diplomatique au Sahara, la menace sur le Nigeria, et la tentative d’intermédiation au Maghreb — on obtient la carte d’un retrait impérial en mutation.

La Chine ferme le robinet technologique, l’Amérique tente d’ouvrir celui des matières premières africaines.

Mais cette reconversion géostratégique s’opère dans un monde où la rhétorique humanitaire ne trompe plus personne.

Les “deals de paix” deviennent des deals d’accès, les “droits de l’homme” des droits de passage, et les “menaces à la liberté religieuse” des leviers de pression diplomatique.

En somme, la guerre des terres rares décrite par Pascal Lottaz n’a pas seulement redessiné les chaînes d’approvisionnement industrielles : elle a réorienté la boussole stratégique des États-Unis vers l’Afrique, dernier espace ouvert de la compétition systémique.

6. L’Afrique répond par la cohérence

Face à cela, le continent, loin d’être passif, redéfinit sa posture.

L’Algérie, en refusant de céder au mirage d’une “réconciliation” téléguidée, et en consolidant ses alliances énergétiques et sécuritaires, agit non pas contre la paix, mais pour l’autonomie stratégique.

Le Nigeria, en choisissant le pipeline algérien, affirme que sa souveraineté ne se négocie pas sur un tarmac américain.

Le Front Polisario, pour sa part, a salué la fermeté de la communauté internationale face aux tentatives américaines et marocaines de vider le processus onusien de son sens. Dans un communiqué officiel, il a souligné que « le Conseil de sécurité a refusé d’avaliser toute approche unilatérale » et que « le peuple sahraoui ne cédera jamais à la logique des faits accomplis ». Le mouvement indépendantiste y voit la preuve que la légitimité du droit à l’autodétermination demeure intacte, et que ni la diplomatie du chantage ni la communication triomphaliste de Rabat ne peuvent effacer une promesse internationale scellée depuis 1991.

Et le Sahara occidental demeure le miroir de cette confrontation : entre un monde qui veut imposer et un monde qui revendique le droit de décider.

Ce que Pascal Lottaz a nommé “défaite choc des États-Unis” n’est peut-être que le premier acte d’une défaite plus profonde : celle d’un système qui croyait pouvoir dominer sans produire, influencer sans comprendre, et posséder sans extraire.

Hope & ChaDia

Source : Hope Jzr

https://jazairhope.org/fr/…

(Proposé par A. Djerrad)

Notre dossier Sahara occidental