Par Emmanuel Wathelet

Partie 1 « Un étrange rapport à la vérité »

Ce dossier est le produit d’un énorme travail d’analyse. Vous pouvez me soutenir en donnant un pourboire, unique ou à chaque publication de contenu, sur la plateforme Tipeee. Merci aux tipeurices de la première heure, les pseudos sont en bas d’article, merci pour vos commentaires, pour vos partages.

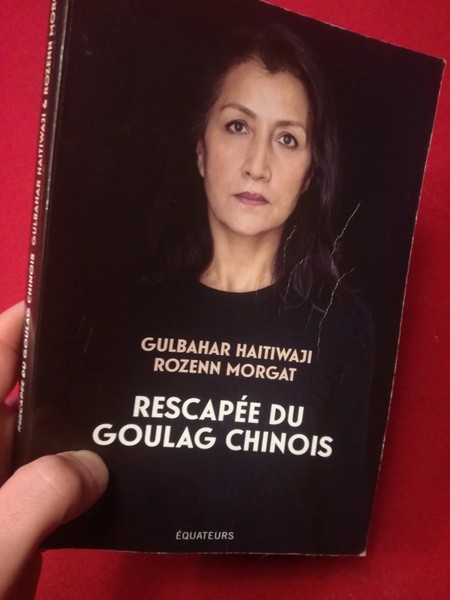

Gulbahar Haitiwaji publie, avec Rozenn Morgat, un livre qui fait beaucoup de bruit : « Rescapée du goulag chinois ». Tous les médias en ont parlé. Il semble que nous tenions là un témoignage indiscutable sur la répression et le caractère criminel de l’État chinois, dans le Xinjiang en général, sur les Ouïghours en particulier.

Ne nous trompons pas : prendre la plume, en Belgique, pour mettre en question un tel témoignage est extrêmement difficile. D’abord, en creux, parce qu’en répétant ce que tout le monde dit, les journalistes des médias traditionnels se retrouvent nécessairement du bon côté de l’histoire. Au pire se trompent-ils et on s’en rend compte après, quand l’affaire est passée, quand ça n’a plus d’importance. Comme par exemple lorsque la Cour européenne des droits de l’homme abandonnait le 17 décembre 2020 les poursuites pour « génocide » contre la Chine au Tibet. Bizarrement, cette décision n’a pas fait la une chez nous. De la même façon, avoir répété à l’envi le mensonge des armes de destruction massive n’a pas entaché la crédibilité des médias mainstream (ou bien si, mais ça ne semble pas avoir remis en question l’institution journalistique) et il en va de même pour la longue liste de « fake news » (dont certains dénoncés par mes soins, voir ici, ici ou là). Ainsi, on peut se protéger derrière l’idée qu’on ne pouvait pas savoir, que tout le monde disait pareil.

Par ailleurs, la Chine n’est assurément pas exempte de tout reproche. Je condamne fermement différentes pratiques de la Chine : je suis profondément opposé à la peine de mort ; prônant des valeurs de justice sociale, je trouve inacceptable l’accroissement des inégalités au profit de cadres du Parti communiste et d’une poignée d’industriels – même dans un contexte où la pauvreté diminue et où les investissements publics demeurent colossaux. Ces inégalités ne sont pas différentes par nature de ce que le capitalisme fait lorsqu’il détourne le travail de la collectivité au profit de la propriété lucrative ; j’ai aussi eu l’occasion de dénoncer la répression des libertés syndicales et les conflits d’intérêts des autorités locales vis-à-vis de l’investissement privé ; si je comprends la lutte contre la propagande de guerre, je n’en justifie pas pour autant la censure et la répression de la liberté d’expression ; la Chine doit également agir contre les expropriations des paysans de leurs terres au détriment de l’autonomie alimentaire et au profit de mégaprojets immobiliers ; enfin, je ne connais pas suffisamment les détails des partenariats commerciaux liés aux Nouvelles Routes de la Soie et n’écarte pas la possibilité qu’il y ait là un risque de néocolonialisme.

Que la plupart de ces éléments puissent s’appliquer à nos pays occidentaux n’y change rien. Certes les USA pratiquent la peine de mort, certes chaque rapport annuel d’Oxfam montre combien nos sociétés occidentales sont inégalitaires, certes les élites syndicales sont bien trop souvent coupées de leur base militante, certes j’ai l’expérience moi-même de pressions quant à ma liberté d’expression, certes nos pays dépendent largement de l’étranger pour assurer leur sécurité alimentaire et certes nous pratiquons encore massivement le néocolonialisme. Cela n’y change rien : il FAUT condamner ce qui doit l’être en Chine et il n’y a AUCUN compromis sur ce point. Il faut le faire mais pas en sacrifiant d’un même geste la vérité.

Pourtant, mettre en question une version officielle comme le « génocide » des Ouïghours est une mise en vulnérabilité évidente. Si je me trompe, c’est la catastrophe car je parais alors défendre l’indéfendable. Je défends les crimes abjects. Je défends la violence de la dictature. Il est moins risqué d’aller dans le sens (de) qui domine et c’est probablement un moteur très puissant qui empêche beaucoup de journalistes mainstream d’investiguer.

Depuis que j’ai commencé à écrire sur la Chine, je n’ai pas reçu une seule demande de droit de réponse. Mes contradicteurices jusqu’ici refusent le débat, font pression en s’adressant à mes proches, tentent de me mettre professionnellement en difficulté. Entre-temps, mon travail a pris de l’ampleur, inexorablement. Mon interview par Michel Collon à propos de la couverture d’Amnesty International sur la Chine a par exemple atteint plus de 15000 vues en deux semaines. Le directeur d’Amnesty International Belgique, lui, n’a pas souhaité débattre avec moi sur les Ouïghours. Amnesty a botté en touche, d’autres – que je ne citerai pas pour ne pas compromettre mes sources – également. On m’a dit plusieurs fois, en substance : « Je pourrais répondre point par point mais je ne le ferai pas, je pourrais attaquer en diffamation mais je ne le ferai pas non plus ».

Pourquoi ?

Comme je le disais tant à propos d’Amnesty que sur le docu d’Arte « 7 milliards de suspects », pourtant réalisé par le lauréat 2020 du prix Albert Londres, Sylvain Louvet, si ce que je dis est faux, n’y a-t-il pas un intérêt démocratique évident à rétablir la vérité?

| Pourquoi je ne donne pas la parole aux autrices du livre ? J’ai en fait demandé un entretien avec Rozenn Morgat le 20 janvier 2021 via le contact presse de son éditeur. Ce mail est resté sans réponse. Simultanément, j’ai contacté directement Mme Morgat par Messenger. Elle m’a répondu un mois plus tard en me renvoyant vers son éditeur. J’ai donc recontacté l’attachée de presse, j’ai laissé un message resté lui aussi sans réponse. J’ai rappelé début mars, en vain, puis à la mi-mars où, ayant enfin l’attachée de presse au téléphone, celle-ci m’a demandé de renvoyer un énième mail en précisant la demande. Mail qui, lui aussi, est resté lettre morte. Là, j’en ai ras-le-bol d’être trimballé d’un côté à l’autre. |

Je porte au plus haut cette valeur de vérité. C’est à ce titre que j’écris. Mais je sais combien cette dernière est difficile à tenir, combien la vérité est aussi dépendante de la perspective. Cela implique également que je m’engage à publier tout droit de réponse, et à modifier toute information dont il serait démontré qu’elle est fausse. J’appelle ainsi les personnes que je mets en cause et qui ont laissé sans réponse mes demandes d’entretien en amont (voir encadré), à se faire connaître si elles voulaient donner quelques éclaircissements quant à ce qui va suivre.

Tout le problème des témoignages

Cette introduction un peu longue doit maintenant faire place à une plongée dans le livre de Rozenn Morgat et Gulbahar Haïtiwaji. Dans ce livre-témoignage, Mme Haïtiwaji explique comment elle a été attirée au Xinjiang, sous un prétexte administratif fallacieux, pour être ensuite enfermée dans le camp de rééducation de Baijiantan. Un voyage qui, plutôt que quelques jours, aura duré du 25 novembre 2016 au 21 août 2019. Elle y livre le récit de nombreuses violences, le quotidien du « lavage de cerveau » dont elle aurait été la victime et comment ce quotidien s’inscrit dans un contexte religieux, politique et économique singulier propre au Xinjiang.

J’ai déjà eu l’occasion dans des articles précédents de décrire les problèmes des témoignages. Toute leur faiblesse réside dans le fait qu’ils exigent de celleux qui en prennent connaissance de croire sur parole les témoins. C’est d’ailleurs aussi ce qui rend difficile les contre-interprétations. Je pourrais tout aussi bien relayer les réponses de l’État chinois quant aux accusations dont on l’accable. Parole contre parole…mais on ne serait pas fort avancé.

Ainsi, comme je l’ai fait précédemment, je ne m’appuierai que sur les paroles de Mme Haïtiwaji, essentiellement pour évaluer le niveau de crédibilité de son récit en analysant sa cohérence interne et, le cas échéant, ses contradictions. Bien entendu, il ne s’agit pas d’affirmer qu’un témoignage doit, pour être cru, ne contenir aucune incohérence. Notre mémoire nécessairement transforme, occulte, oublie, se trompe. Toutefois, il arrive que l’ampleur des incohérences soit telle qu’il devient impossible d’accorder quoi que ce soit comme crédit au témoin. Et c’est bien ce sentiment qui m’habite aujourd’hui, après lecture et analyse attentives du livre « Rescapée du goulag chinois ».

La vérité, quelle vérité?

Il arrive donc que la mémoire se trompe mais, ce qui étonnera les lecteurices de Mme Haïtiwaji est le rapport quelque peu « surprenant » qu’elle entretient avec la vérité et le mensonge. Bien sûr, il y a d’abord tous les mensonges dont elle dit qu’on les lui a extorqués (p.45, p.113, p.174, p.176-177, p.212). Notamment de faux aveux filmés (on aimerait voir la vidéo puisqu’elle dit que la vidéo aura été diffusée sur les réseaux), ou lorsqu’elle prendra la parole dans le camp pour une fête en l’honneur de Xi Jinping.

Outre ces mensonges contraints, elle relate surtout un nombre impressionnant de mensonges volontaires (p.65, p.100, p.101, p.104, p.108, p.118, p.148, p.204, p.220, p.230, etc.). Par exemple, elle explique avoir régulièrement menti aux autorités du camp sur ce qu’elle pensait, elle dit avoir menti sur ses conditions de détention à sa famille lorsque cette dernière lui rendait visite ou lorsqu’elle les entendait au téléphone ; elle affirme que les Ouïghours avaient pris l’habitude de mentir « bien avant les camps » pour se « protéger » (p.101), que « chacun s’enfonçait dans une succession de petits mensonges » (p.211) et que le temps lui apprenait à « considérer ce désagrément comme un détail » (p.212).

À côté de ces « mensonges volontaires », dont certains seraient cohérents dans l’optique d’éviter des brimades dans le camp, il y a, dans le livre, une série de mensonges patents et qu’une lecture attentive permet de mettre à jour. Par exemple, elle évoque « ces cuisiniers sourds-muets » dont elle dit qu’ils ont été « sélectionnés pour leur handicap afin de ne pas révéler ce qui se passe dans les camps » (p.61). Comme si des sourds-muets étaient incapables de communiquer par langue des signes, comme s’ils ne pouvaient pas écrire, prendre des photos, enregistrer, etc. C’est immensément stupide.

Elle dit avoir été punie sans savoir pourquoi (p.61)…mais en explique la raison quelques pages plus loin (p.63-65) ; elle dit qu’il n’y a que « de vieilles femmes tremblantes et des adolescentes au bord des larmes » dans le camp (p.90) tout en évoquant régulièrement d’autres détenues dont on comprend qu’elles sont de la génération de Mme Haïtiwaji (comme Almira, p.165). Elle craint avoir « déshonoré Rebiya Kadeer » (p.178), présidente du World Uyghur Congress, une organisation séparatiste abondamment financée par la NED (États-Unis), alors qu’elle affirme à plusieurs endroits n’avoir aucun lien avec la politique. Elle dit qu’on l’obligeait à mentir effrontément (p.212) pour ensuite se contredire en expliquant qu’on n’avait « même pas eu besoin de lui […] faire la recommandation [de mentir] ». Elle évoque « ses frères » pour la première fois à la fin du livre (p.224) lesquels sont pourtant absents de sa généalogie reproduite au début de l’ouvrage (p.11), etc.

Sur le plan de la santé, les détenues sont obligées de poursuivre leur traitement médical si elles en suivent un (p.60). Pourtant, Gulbahar évoque plusieurs éléments inquiétants qui, de l’avis d’un médecin que j’ai pu consulter, ne sont pas en eux-mêmes impossibles mais qui le deviennent dans le contexte décrit dans le livre. Par exemple, l’idée selon laquelle ses « os du tibia s’atrophi[ai]ent » (p.226) par le fait d’être enchaînée ne veut pas dire grand-chose d’un point de vue médical. Tout au plus peut-elle évoquer une déminéralisation osseuse à cause de l’immobilité mais il semble difficile de croire qu’elle peut apparaître en « quelques jours ou quelques semaines » – dans une formulation floue bien pratique puisqu’elle laisse le soin aux lecteurices d’en évaluer la vraisemblance (p.226 – il s’agit en fait de vingt jours si on en croit ce qu’elle dit p.16).

Elle dit encore avoir été si maigre que « [s]es deux index et [s]es deux pouces se touch[ai]ent quand [elle] serr[ait] les mains autour de [s]a taille » (p.61) – une horrible prouesse peu crédible car elle signifierait une morphologie très spécifique doublée d’un état de dénutrition extrême incohérent avec le récit qu’elle fait de leurs repas. En effet, elle explique que « si on refuse un plat, ils […] ordonnent de le terminer […] » (p.83). Du camp, elle dira un peu plus loin (p.107) : « Nous ne sommes pas sous-alimentées, bien au contraire ». Malgré tout, elle décide que de « cette sale nourriture dont on remplit [leurs] gamelles », elle « n’y touche[ra] quasiment plus » (p.137). Comme on dit à Bruxelles, c’est salade tout. Gulbahar Haïtiwaji dit une chose et son contraire ; vous trouverez à tous les coups une parole qui sert votre propos du moment. Vous voulez prouver qu’elle était affamée ? Tour de taille ! Qu’elle était gavée ? Obligée de finir son repas ! Que la nourriture était infâme (on y reviendra) ? Y’a pas d’assiettes mais des gamelles !

Elle dira d’ailleurs qu’elle trouvera, un mois et demi plus tard, une « certaine allure à la finesse de [ses] poignets et chevilles, au galbe des fesses et à la chair tendue autour du nombril », tout en se demandant si « une prisonnière traumatisée et exsangue ne devrait […] pas ressentir du dégoût ou de la haine pour son corps? » (p.75). Galbe des fesses ou état squelettique ? Est-ce compatible ? Peut-on passer si vite de l’un à l’autre ?

Bref, avec tous ces éléments rassemblés, que penser lorsqu’elle affirme (p.191) que « rien de ce [qu’elle a] vécu n’est la manifestation d’un fantasme morbide de prisonnière qui exagère sa condition » ?

On pourrait également lister l’ensemble de ses mensonges par omission : par exemple, elle ne parle pas des 254 attaques terroristes islamistes depuis 1990 qui ont ensanglanté le Xinjiang (et hors de celui-ci). Tout au plus évoque-t-elle le déchaînement de violences lors des « émeutes d’Ürümqi » en 2009 (p.40), ce qui lui permet de mieux passer sous silence des décennies de terrorisme meurtrier et récurrent. Elle ne dit pas que son mari était vice-président de l’association des Ouïghours de France, la branche française du World Uyghur Congress dont les autorités chinoises affirment qu’il aurait orchestré les attaques de 2009. Elle cache le fait que ce même WUC est une organisation séparatiste qui ne décrit même pas le Xinjiang comme une province chinoise mais comme le « Turkestan oriental ». Elle ne dit pas un mot non plus des Hui, une autre ethnie chinoise de confession musulmane qui, elle, n’a aucun problème en Chine alors qu’elle affirme par ailleurs que c’est leur religion qui pose problème.

Elle dit avoir « honte » de tous les mensonges proférés (p.176). Elle a tant menti qu’elle se décrit comme une « bonne comédienne » (p.231) et dit avoir été précipitée « dans une série de mensonges dont [elle] ne pouvai[t] plus [s]’extirper » (p.218). Elle dit enfin avoir réfléchi à ce qu’il « faudrait dire et ce qu’il faudrait taire » (p.235) une fois rentrée en France – ce qui indique, par l’absurde, que ce livre est le résultat de ces choix.

Comme énoncé plus haut, un simple témoignage suppose déjà une malheureuse fragilité épistémique. Mais que faire lorsque la personne témoin, de son propre aveu, se dit exceller dans la pratique du mensonge? Faut-il la croire lorsqu’elle dit mentir avec brio ? Faut-il la croire parce qu’elle nous dit que cette fois elle ne ment pas ? Quelles bonnes raisons de la croire avons-nous si ce n’est le confort de recevoir là une narration venant renforcer des croyances déjà installées ? C’est à cette contradiction, digne du paradoxe du menteur, que nous confronte Gulbahar Haitiwaji.

Il se trouve par ailleurs que tronquer la vérité pour servir ses intérêts n’est pas une exception en ce qui concerne les Chinois émigrés. Dans un article de 2014, le New-York Times parlait même « d’industrie du mensonge », racontant comment de fausses accusations de mauvais traitements pouvaient aider leur dossier. « Mentez, il en restera toujours quelques chose ».

Une invraisemblable quantité de suppositions

Dans l’arsenal rhétorique visant à accréditer la thèse selon laquelle violences, torture et mauvais traitements auraient été le quotidien de Mme Haïtiwaji et de ses codétenues, les suppositions tiennent une part importante.

J’entends par suppositions des affirmations qui se caractérisent par le fait de n’être soutenues par aucune preuve. J’exclus également de cette catégorie les faits dont Mme Haïtiwaji dit avoir été témoin et dont nous traiterons plus bas. Souvent, elle utilise le futur simple, elle énonce donc des faits qui, d’après elle, « se produiront », ou le conditionnel, elle énonce donc des faits qui, d’après elle, « se produiraient ». Sur l’ensemble du livre, j’ai comptabilisé pas moins de 97 occurrences d’affirmations de ce type, sur 245 pages.

Le thème de la mort (que Mme Haïtiwaji l’évoque pour elle-même, pour ses codétenues dans les camps ou pour l’ensemble du peuple ouïghour) y est récurrent et donne, tout au long de la lecture, une impression très pénible de violence extrême (p.7, p.13 par deux fois, p.15, p.16, p.31, p.41, p.63, p.80, p.88, p.89, p.115, p.120 par deux fois, p.122, p.125, p.133, p.135, p.137 p.139 par deux fois, p.143, p.159, p.161, p.163, p.164, p.174, p.189 par deux fois, p.190 par deux fois, p.191, p.193, p.197, p.231, p.241, p.245).

Par exemple, dès la page 13, on lit : « Après avoir longtemps cru qu’elle serait exécutée, la certitude qu’elle mourrait dans un goulag du Xinjiang l’a alors envahie » et page 143 : « J’allais mourir dans un camp, c’était certain ». Ces phrases sont caractéristiques de ces suppositions, elles portent sur l’avenir (elles sont donc par nature incertaines) et sur la mort. Elles sont par ailleurs infirmées par les faits. Mais faire se fréquenter le terme de « certitude » avec une construction au conditionnel, au-delà de la contradiction évidente, offre une solide force performative.

Le même phénomène, répété presque une page sur deux, est ainsi formidablement efficace : « on la fusillerait au milieu du désert enneigé » (p.16 et p.160 – apparemment ce n’est pas arrivé), « rien n’est plus simple que d’organiser la disparition d’un dissident puis d’enterrer son corps au milieu de nulle part » (p.31 – aucune preuve de telles choses), « […] qu’on ait jeté mon corps dans une fosse commune avec d’autre ouïghours » (p.193 – elle ne serait pas là pour en parler), « personne ne réchappe de ces camps » (p.243 – dixit la personne qui en a réchappé), etc.

Que ces suppositions soient, soit invalidées (pour la majorité), soit non démontrées, ne semble pas préoccuper Gulbahar Haïtiwaji ou Rozenn Morgat. « Mentez, il en restera toujours quelque chose ».

Outre la mort, il est impossible d’analyser ici tous les thèmes abordés dans ces suppositions mais il y en a un en particulier qui mérite notre attention et que nous analyserons de près dans le second volet de ce grand dossier : les stérilisations forcées.

Une erreur dans ce dossier ? Laissez-moi un commentaire argumenté et je modifierai en conséquence.

Un droit de réponse ? Contactez-moi et je le publierai.

Merci à mes tipeurices : smart684, Rosie-6, gendre-daniel, g106973983737661016119, wen-3, fillon, eva-17, jean-do-5b8e, marsxyz, f-ines-5a3f79.

Pour me soutenir avec un pourboire, suivez ce lien.

Source : Le blog de Radis

https://leblogduradis.com/…